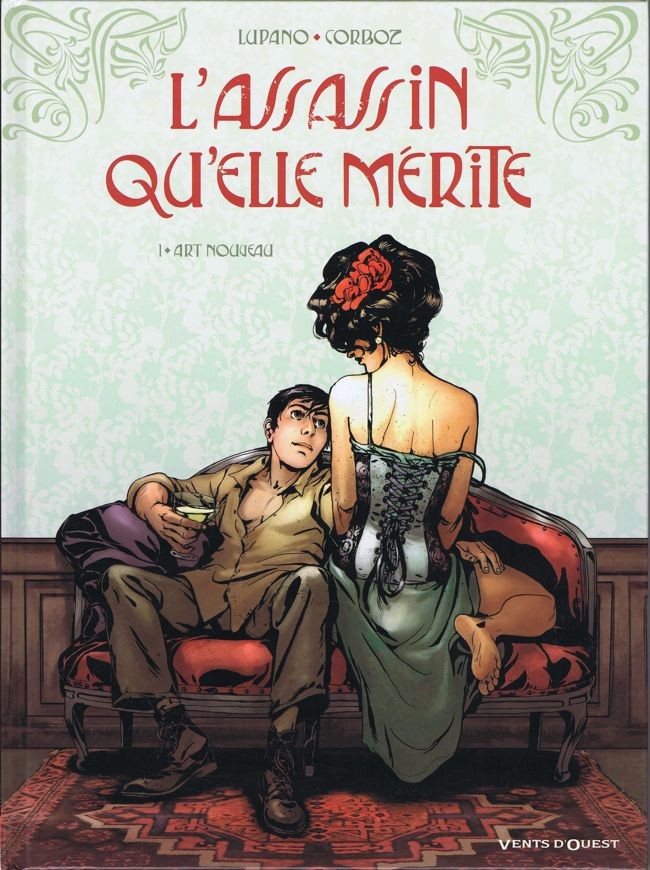

Yannick Corboz est né le 6 juin 1976 à Annecy. Diplômé de l’école Émile Cohl en 1999, il devient animateur et illustrateur dans le jeu vidéo (Infogrammes, Atari et Ubisoft). Il travaille actuellement en tant qu’illustrateur freelance à Annecy. Son premier album publié, Voies Off, lui permet de remporter le neuvième Prix Meilleur Premier Album des Lycéens Picards. Il publie ensuite, avec Wilfrid Lupano au scénario, les aventures de Célestin Gobe-la-lune, aux éditions Delcourt. Toujours avec Wilfrid Lupano, il dessine la série L’assassin qu’elle mérite chez Vents d’Ouest (série terminée en quatre tomes).

Yannick Corboz est né le 6 juin 1976 à Annecy. Diplômé de l’école Émile Cohl en 1999, il devient animateur et illustrateur dans le jeu vidéo (Infogrammes, Atari et Ubisoft). Il travaille actuellement en tant qu’illustrateur freelance à Annecy. Son premier album publié, Voies Off, lui permet de remporter le neuvième Prix Meilleur Premier Album des Lycéens Picards. Il publie ensuite, avec Wilfrid Lupano au scénario, les aventures de Célestin Gobe-la-lune, aux éditions Delcourt. Toujours avec Wilfrid Lupano, il dessine la série L’assassin qu’elle mérite chez Vents d’Ouest (série terminée en quatre tomes).

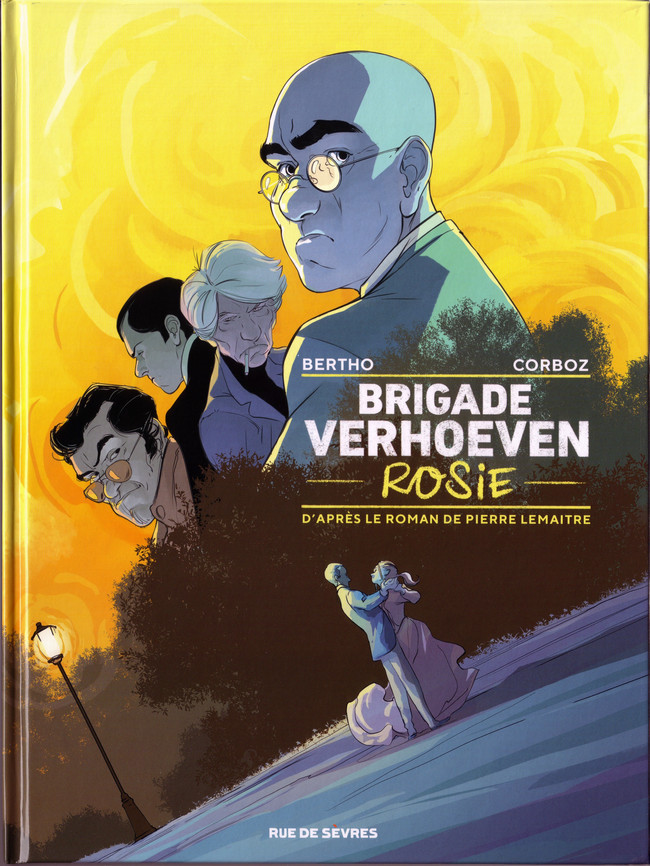

On retrouve Yannick Corboz au dessin de la série « La brigade Verhoeven ». Il s’agit selon moi d’une excellente série policière adaptée par Pascal Bertho des romans de Pierre Lemaître. Un commissaire petit et solitaire, renfermé et peu bavard… Une équipe spéciale pour ne pas dire qu’elle donne de l’extérieur un aspect de groupe de branquignoles ou de bras cassés : un riche super classe, un coureur/Don Juan, un « économe » hyper soigneux et méticuleux… Mais ça fonctionne bien et le lecteur en redemande… Une belle narration graphique, tonique et dynamique, qui sert une énigme policière solide bien traitée par Bertho…

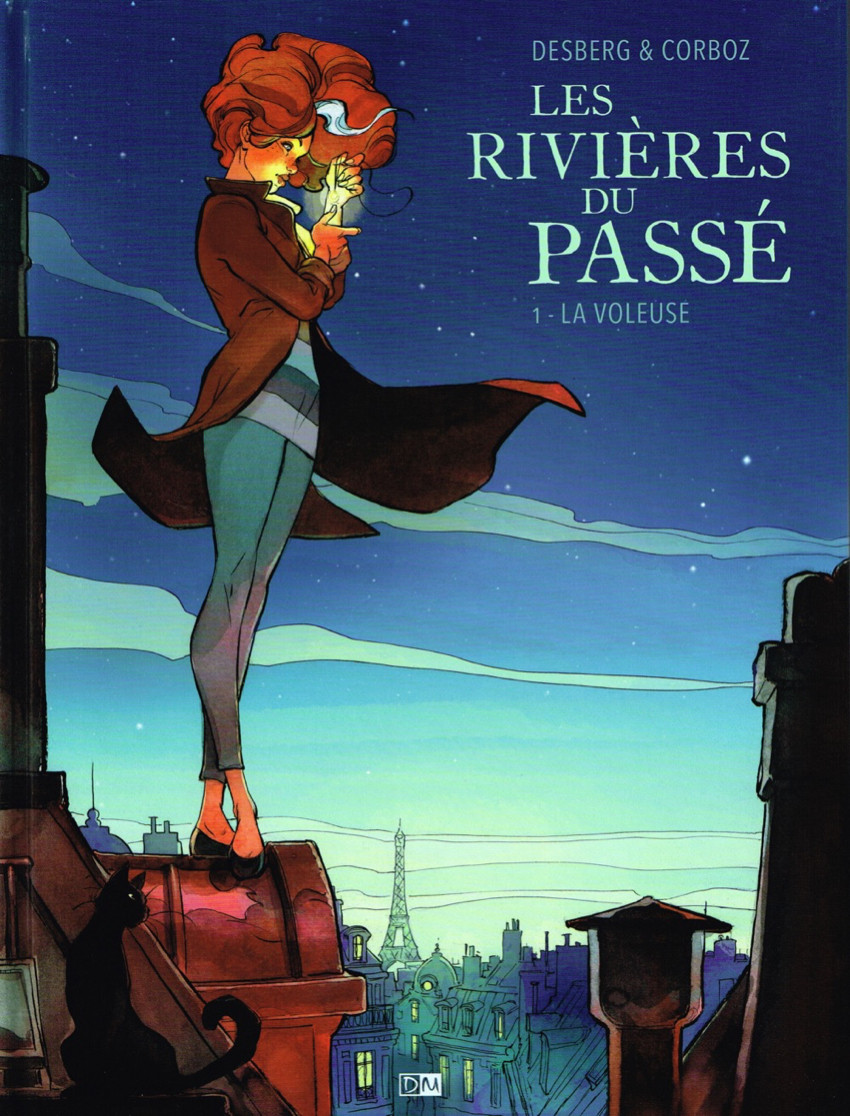

Enfin, avec le premier volume de la série « Les rivières du passé », le dessinateur Yannick Corboz se lance dans un autre type d’histoire avec une sorte de passage pour rejoindre d’autres époques. Nous sommes donc à la fois dans une série d’inspiration policière, avec une belle touche fantastique et un fond qui devient parfois historique… La narration graphique privilégie l’émotion, le mouvement, la dynamique de la série dont le scénario est signé Stephen Desberg ce qui n’est pas rien… On attend la suite pour valider une qualité que l’on voit déjà poindre…

A Saint-Malo, durant le festival Quai des bulles, ce sera avec plaisir que je vais recevoir Yannick Corboz dans le Kiosque à BD de RCF en Bourgogne…

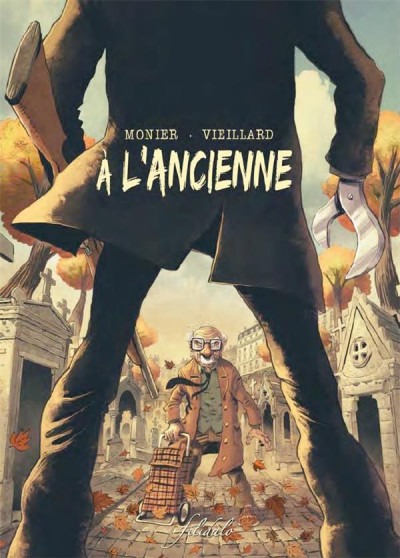

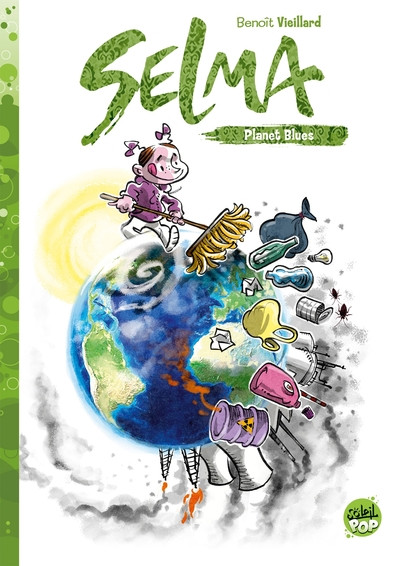

Benoît Vieillard est un dessinateur, un bédéiste, que je n’ai jamais rencontré. Pourtant, le voici avec (au moins) deux ouvrages qui ont retenu mon attention : A l’ancienne, un polar, et Planet blues, des gags vécus par une certaine Selma…

Benoît Vieillard est un dessinateur, un bédéiste, que je n’ai jamais rencontré. Pourtant, le voici avec (au moins) deux ouvrages qui ont retenu mon attention : A l’ancienne, un polar, et Planet blues, des gags vécus par une certaine Selma…

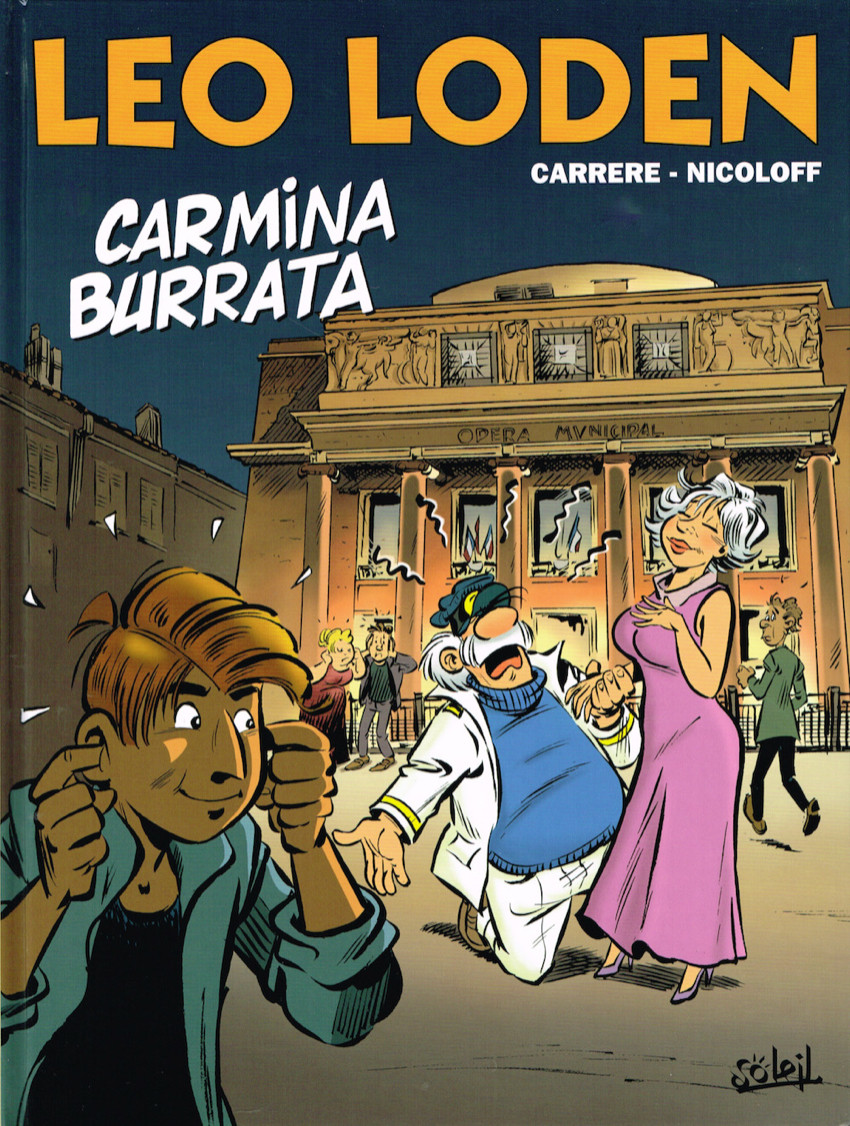

Né en janvier 1958 à Toulouse, Serge Carrère entame des études d’Arts Plastiques à Aix-en-Provence puis se lance comme maquettiste publicitaire. Dans les années 80, il commence dans la bande dessinée avec des planches pour Tintin et quelques fanzines. Les Éditions Milan le découvrent en 83, il sort « Coline Maillard et Rémi Forget », bande dessinée plus adulte avec Alain Oriol. Il collabore, la même année, à Circus. En 88, il change de maisons d’éditions. Il reprend chez Vaillant, « Tristus et Rigolus » dans Pif, « Bonnie et Slide » dans Pif Parade et « SOS vétos » dans Spirou. En 92, il débute la série « Léo Loden » avec Arleston chez Soleil. C’est bien de cette dernière série que je vais me réoccuper car je la suis depuis longtemps…

Né en janvier 1958 à Toulouse, Serge Carrère entame des études d’Arts Plastiques à Aix-en-Provence puis se lance comme maquettiste publicitaire. Dans les années 80, il commence dans la bande dessinée avec des planches pour Tintin et quelques fanzines. Les Éditions Milan le découvrent en 83, il sort « Coline Maillard et Rémi Forget », bande dessinée plus adulte avec Alain Oriol. Il collabore, la même année, à Circus. En 88, il change de maisons d’éditions. Il reprend chez Vaillant, « Tristus et Rigolus » dans Pif, « Bonnie et Slide » dans Pif Parade et « SOS vétos » dans Spirou. En 92, il débute la série « Léo Loden » avec Arleston chez Soleil. C’est bien de cette dernière série que je vais me réoccuper car je la suis depuis longtemps…

Nicolaï Pinheiro est né en 1985 à Rio de Janeiro. Il s’est formé dans une famille franco-brésilienne, deux langues, deux cultures, deux continents… Très jeune, la passion pour le dessin, le graphisme, les arts, l’habite entièrement. Il quitte le Brésil pour la France et à dix-huit ans, il gagne Montpellier pour y suivre ses études d’Arts Plastiques. Dès lors, il publiera sa première bande dessinée, fera de l’illustration, collaborera au magazine Psikopat…

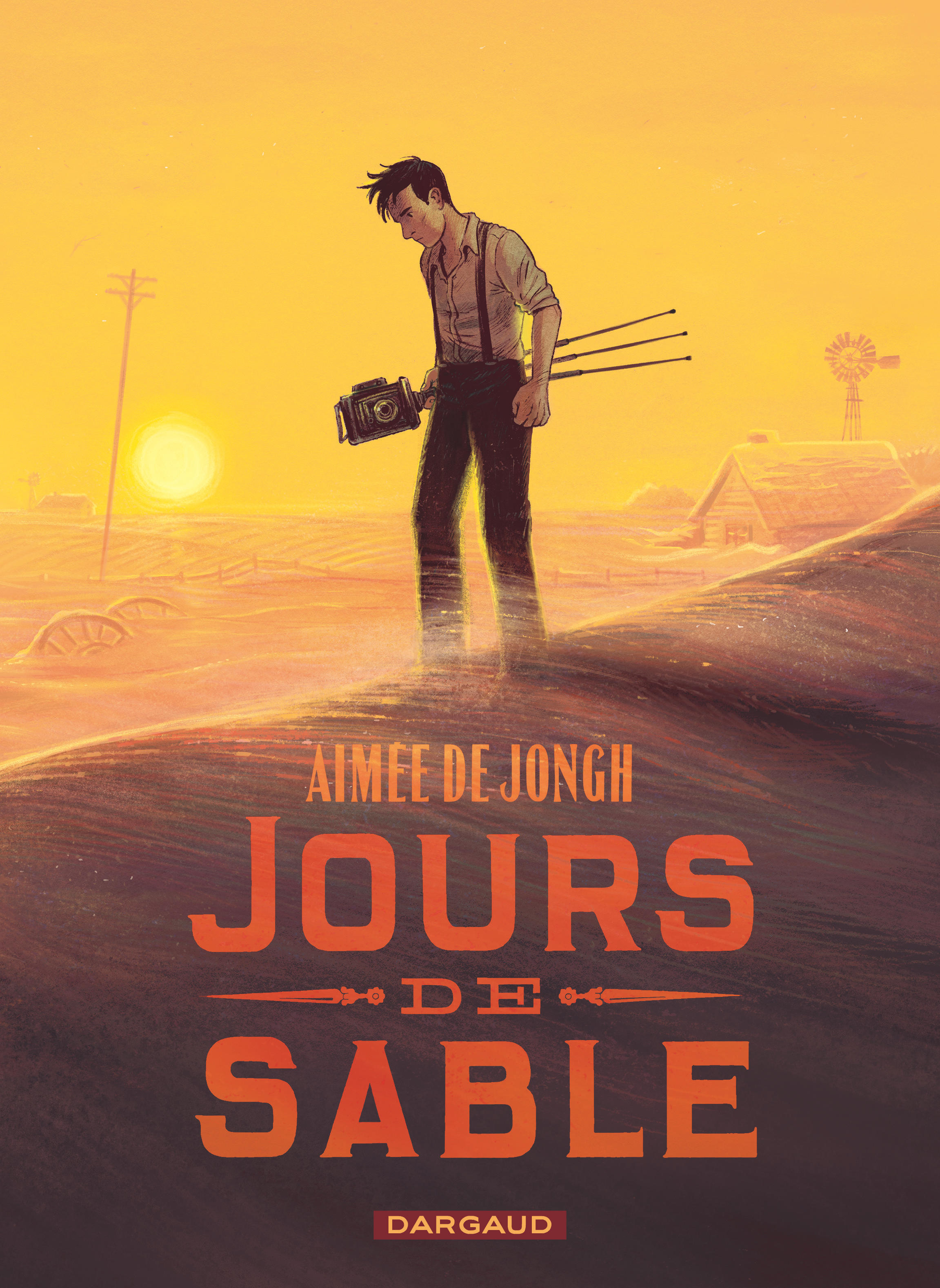

Nicolaï Pinheiro est né en 1985 à Rio de Janeiro. Il s’est formé dans une famille franco-brésilienne, deux langues, deux cultures, deux continents… Très jeune, la passion pour le dessin, le graphisme, les arts, l’habite entièrement. Il quitte le Brésil pour la France et à dix-huit ans, il gagne Montpellier pour y suivre ses études d’Arts Plastiques. Dès lors, il publiera sa première bande dessinée, fera de l’illustration, collaborera au magazine Psikopat… Aimée de Jongh est une autrice de bande dessinée née en 1988. Elle vit actuellement à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le dessin, la peinture et l’illustration sont ses occupations quotidiennes et c’est aussi une passion. En 2006, elle publie son premier livre et on peut affirmer que ses dessins, du moins à l’époque, sont grandement marqués par ses lectures de mangas, même si l’appropriation de ce style est très personnelle. En 2007, elle est étudiante à l’Académie Willem de Kooning, en 2010, elle étudie à l’École d’Animation KASK de Ghent.

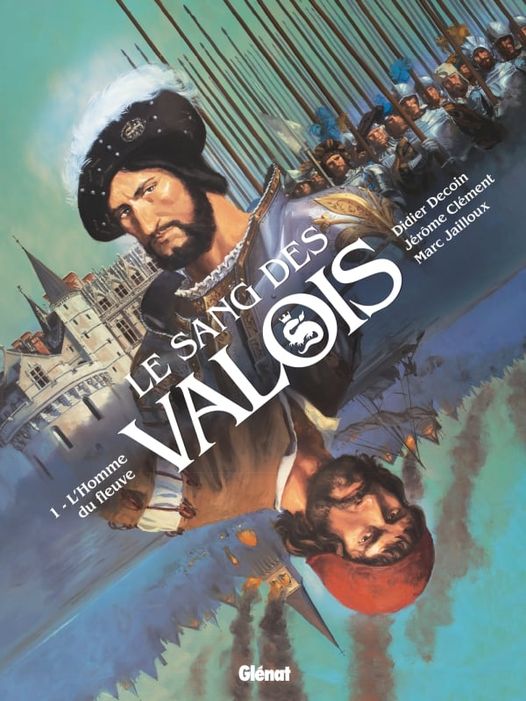

Aimée de Jongh est une autrice de bande dessinée née en 1988. Elle vit actuellement à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le dessin, la peinture et l’illustration sont ses occupations quotidiennes et c’est aussi une passion. En 2006, elle publie son premier livre et on peut affirmer que ses dessins, du moins à l’époque, sont grandement marqués par ses lectures de mangas, même si l’appropriation de ce style est très personnelle. En 2007, elle est étudiante à l’Académie Willem de Kooning, en 2010, elle étudie à l’École d’Animation KASK de Ghent. Toujours en pleine préparation du festival Quai des bulles de Saint-Malo, nous voici avec la série « Le Sang des Valois », une série dessinée par Marc Jailloux… J’avais entendu parler de cette série avant sa sortie, j’avais même vu quelques dessins… et je le dis honnêtement, j’attendais la sortie avec impatience ! Autant le dire tout de go, la lecture fut à la hauteur de mes espérances !

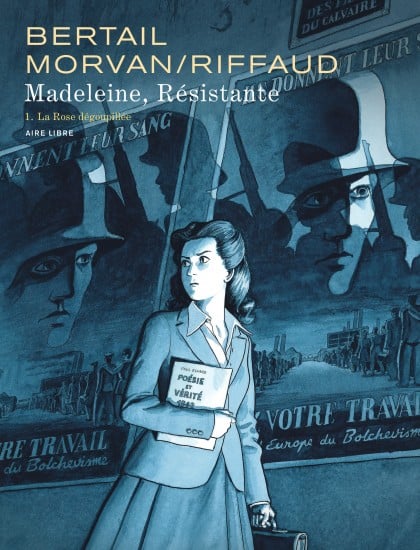

Toujours en pleine préparation du festival Quai des bulles de Saint-Malo, nous voici avec la série « Le Sang des Valois », une série dessinée par Marc Jailloux… J’avais entendu parler de cette série avant sa sortie, j’avais même vu quelques dessins… et je le dis honnêtement, j’attendais la sortie avec impatience ! Autant le dire tout de go, la lecture fut à la hauteur de mes espérances ! J’ai lu, début septembre, un album de bande dessinée d’une très grande qualité qui mérite plus qu’un détour… Oui, il faut le lire et le faire lire car notre période contemporaine mérite des ouvrages éclairants et salutaires et ce premier volume de « Madeleine, Résistante » appartient bien aux ouvrages de référence qu’il va falloir garder chez soi, offrir et partager avec le plus grand nombre…

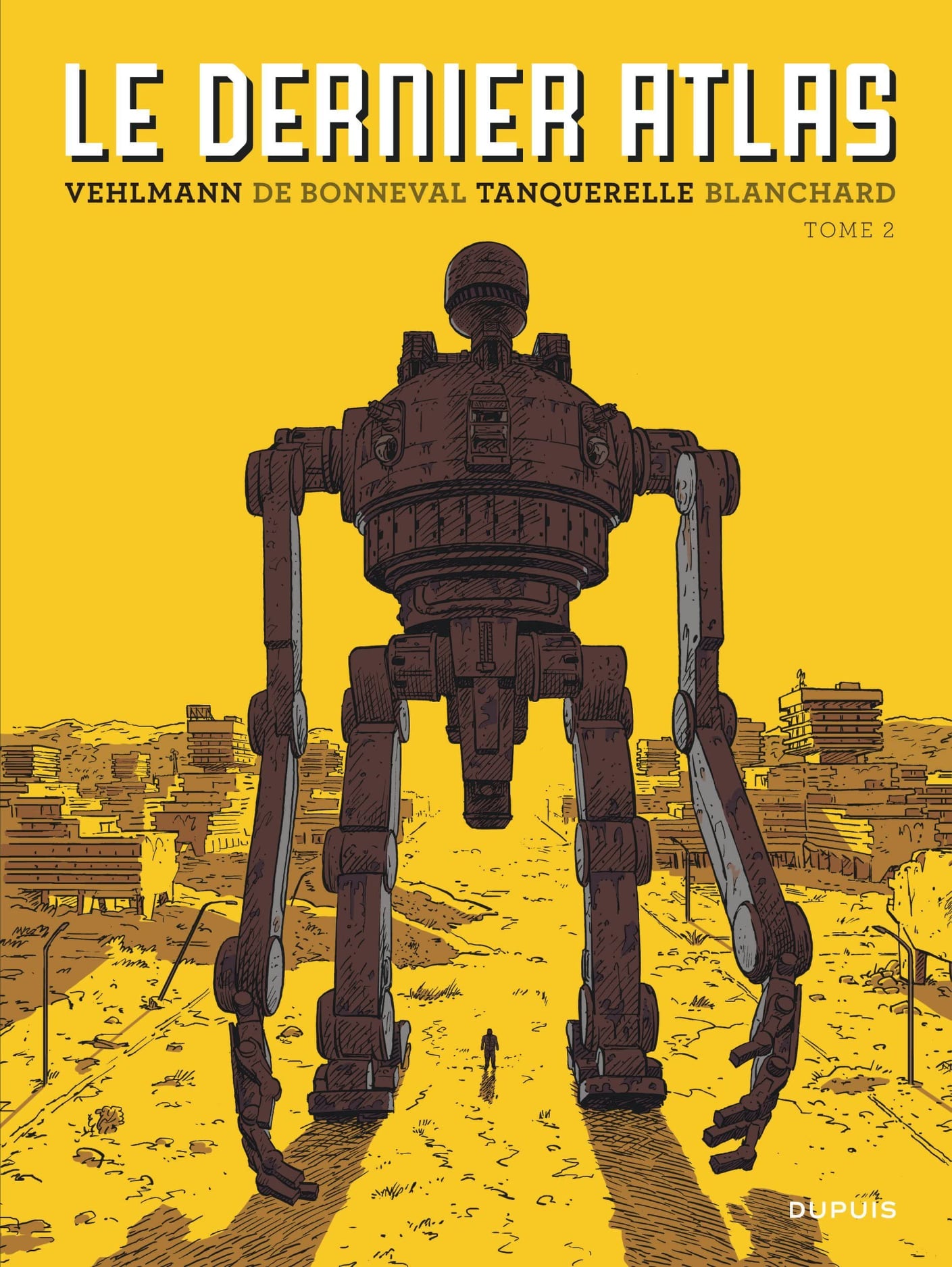

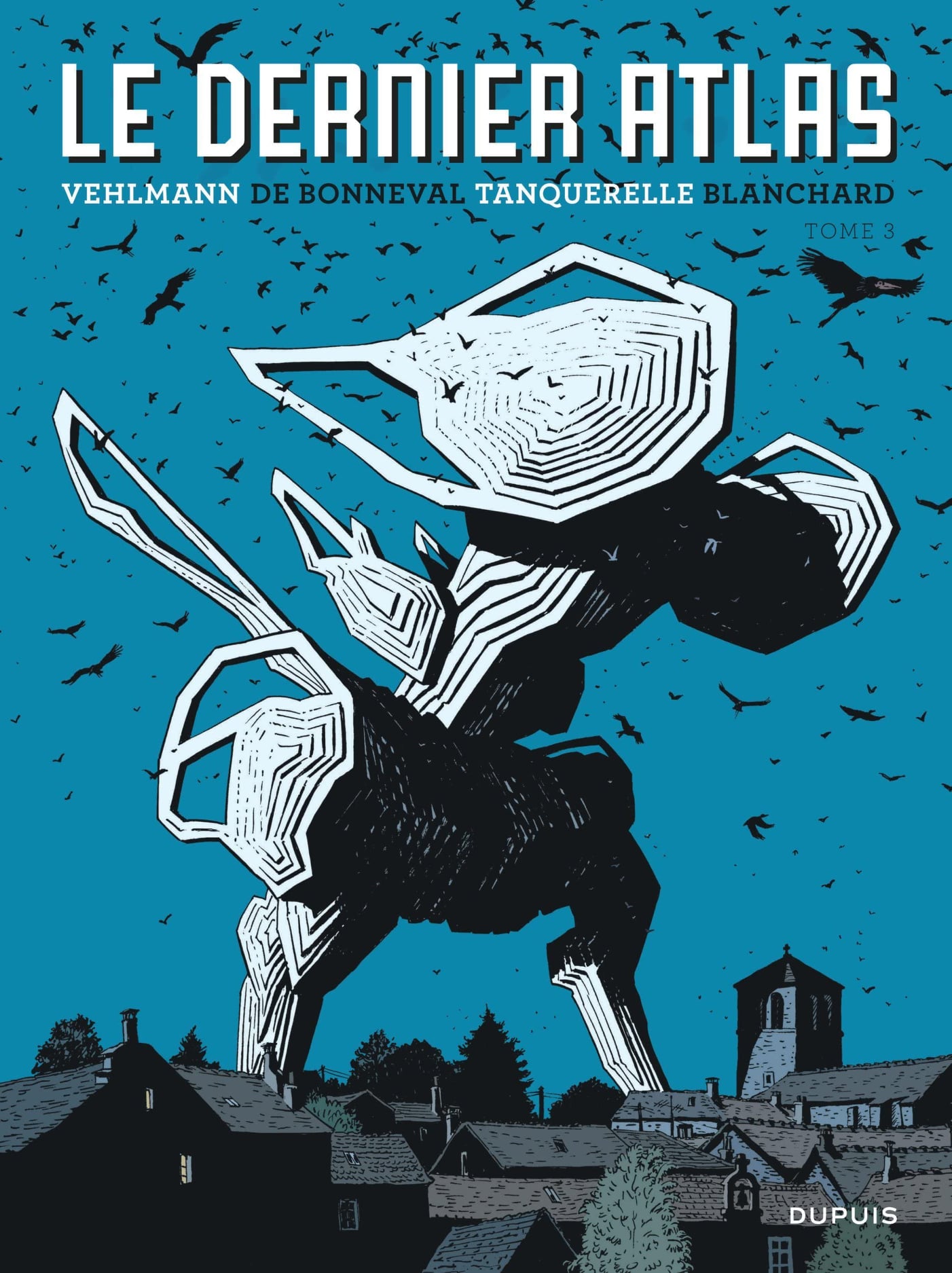

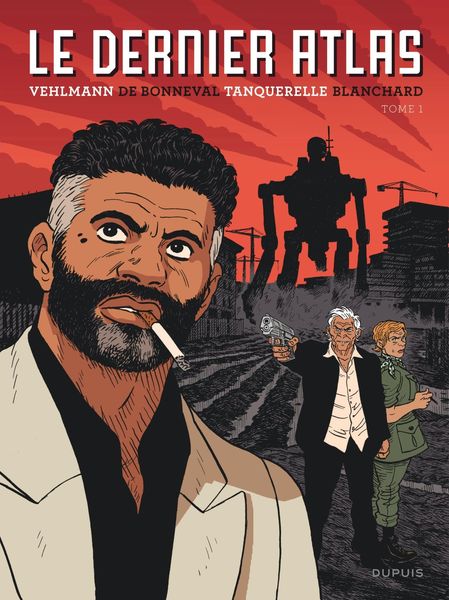

J’ai lu, début septembre, un album de bande dessinée d’une très grande qualité qui mérite plus qu’un détour… Oui, il faut le lire et le faire lire car notre période contemporaine mérite des ouvrages éclairants et salutaires et ce premier volume de « Madeleine, Résistante » appartient bien aux ouvrages de référence qu’il va falloir garder chez soi, offrir et partager avec le plus grand nombre… Très rapidement après la sortie du premier tome, la série « Le dernier Atlas » a commencé à faire parler d’elle. Je n’ai pas immédiatement répondu à l’appel du livre, mais dès que j’ai commencé à lire j’ai été séduit, plus exactement fasciné et hypnotisé. Quand on commence à lire « Le dernier Atlas », on a bien du mal à arrêter d’autant plus que maintenant la série est complète en trois gros volumes…

Très rapidement après la sortie du premier tome, la série « Le dernier Atlas » a commencé à faire parler d’elle. Je n’ai pas immédiatement répondu à l’appel du livre, mais dès que j’ai commencé à lire j’ai été séduit, plus exactement fasciné et hypnotisé. Quand on commence à lire « Le dernier Atlas », on a bien du mal à arrêter d’autant plus que maintenant la série est complète en trois gros volumes…